大咖云集

大会主席–王吉耀教授 (中国临床实践指南联盟发起人之一、中国临床实践指南联盟学术委员会主任)

主讲专家–姚晓梅教授(加拿大安大略省癌症指南中心(PEBC)首席方法学家)

讨论嘉宾—

王明贵教授 (复旦大学华山医院抗生素研究所所长)

张崇凡教授 (复旦大学附属儿科医院临床指南制作和评价中心主任)

赵赛总监 (SRS学术副总监)

主持人–齐方老师 (SRS资深培训讲师)

精彩视点

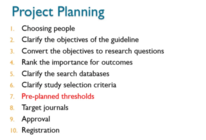

姚晓梅教授从自己十多年的指南制作经验出发,结合自己制作的一部指南,详细的介绍了循证医学指南计划书的制定流程,供大家参考。

姚晓梅教授强调循证医学指南计划书是制定高质量指南最关键的第一步,但是在指南制定实施过程中可以根据具体实际情况进行少许调整。

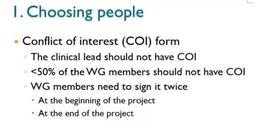

1、人员选择(choosing people)

人员的选择要具有代表性:要考虑地区性,专业代表性,以及不同身份(比如病人代表)。同时对于利益冲突问题,姚晓梅教授讲到,指南计划书的制作过程中需签署两次利益冲突文件,有利益冲突的人员不能超过50%,专家组组长不能有利益冲突,这是特别需要重点把握的两个点。

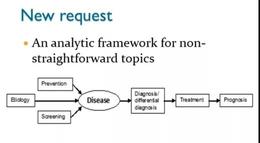

2、明确医学指南的目的(new request)

医学指南并非教科书,其制作目的是根据需要解决临床医护人员最有争议,最希望解决的问题与困惑。并不一定需要涵盖诊疗的所有内容,面面俱到。同时还要考量指南更新时人力物力等资源的需求(更多精彩,可参看第一期及日后各期内容)。

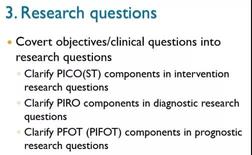

3、指南中临床问题类型(research questions)

一部医学循证指南中可能涉及诊断性问题,干预性问题以及预后性问题。在设定指南问题时,我们首先要将临床问题进行转化以便证据搜集和形成推荐。按照不同的研究类型分别转化成相应的形式,比如诊断性问题需要转化为PIRO形式;干预性问题,需要转化成PICO形式;预后性问题需要转化为PFOT形式。(此部分内容姚晓梅教授将会在第三次指南直播中详细介绍)

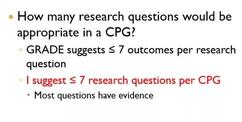

在医学指南中一般建议设定不多于7个研究问题,同时每个研究问题建议设定不超过 7 个结局指标。

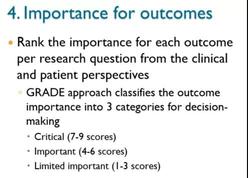

4、结局重要性评价(importance for outcomes)

那么如何从临床上关心的多个结局指标中选择出这些结局指标呢?我们可以从多个方面考虑,要根据临床的角度以及病人的角度,可以应用GRADE评分方法:1-3分,不重要的结局指标;4-6分,重要的结局指标;7-9分,非常重要的结局指标。也可以在会议上,以投票表决的方法来评价结局的重要性。

更多精彩视点

姚教授还对医学指南计划书中数据库的选择,明确文献纳入排除标准,预先设定阈值以及计划书通过,预选指南发表杂志等其他问题也作了介绍。如果希望了解更多,请看我们论坛的精彩内容。

圆桌讨论

一、医学指南计划书制作过程中患者以什么方式参与进来?在什么时间参与进来?

在医学指南计划书的制作的过程中,引入患者参与要充分考虑患者的不同情况,可以先和患者初步接触,了解状态,确认其能参与的程度,并且可以成立患者委员会组。在指南制作过程中引入患者以及社会人士的参与,会有不同的角度,有时候患者委员会会发挥很好的作用。

二、阈值是否需要设定?

GRADE方法推荐将阈值透明的写出来,但前提是临床专家对预设的阈值有充足把握,如果不确定,我们可以先不设置,在有足够证据的时候我们可以再进行讨论。因此在医学指南计划书的制作过程中,阈值不一定要写出来,但不论是否设置阈值,在制作医学指南推荐意见的过程中,大家都会思考阈值的问题,应该对阈值问题探讨研究。阈值应该是绝对值,可以体现临床的预期,在临床研究中是很重要的。

三、医学指南计划书是否要发表?

医学指南计划书不是必须发表,但要作为指南备存的完整的文件保留。一方面可以在指南制作过程中起到引导作用,保证指南顺利进行;另外一方面可以在评价指南的过程中,作为一个评价资料。

四、研究质量以及样本量问题

样本量的设置,从统计学角度出发,如果假设结局的分布是正态分布,一组病人至少30人.但如果研究课题是关于罕见病,病例很少,也没有对照,我们可以纳入单臂研究,这样的情况,我们要以历史数据进行对比。发现文献有严重质量问题,我们可以先承认该文献符合我们设定的纳排标准,但不纳入最后的数据分析,会透明的将具体原因写进文章。

对于研究质量问题,检索的时候不能以是否是核心期刊作为文献纳入排除的标准,会造成偏倚。中国的临床研究也正在不断地向着高质量的方向发展,应该同等对待和重视。

五、印象中指南客观性是很强的,但是制作过程中的评分和投票这些环节,是否降低了指南的权威性和客观性?同一专家不同时期观点也可能不同。如何保证这一环节尽可能客观?

在医学指南制作过程当中的任何评分和投票都是有记录的,这本身就反映了客观性。同时,制作指南的作者和专家小组的成员以及内审外审的过程也保证了指南的权威性,因为参与这个全过程的专家都是业内领域里的权威,在今天的课程中也讲到了,选择对的人是要有代表性的,无论是地域上的代表还是学术上代表。

同一个专家在不同时期的观点会发生一些变化,所以我们要保证我们医学指南制作过程中每一个关节的透明性,做好记录,这样就能够更好的反映出他的客观性。

六、目前国内各个领域指南题目一般比较大,以《中国急性胰腺炎指南2019》为例,该指南就急性胰腺炎各个方面进行了讲解并给出了推荐意见。姚老师的观点是尽可能不要做这么大的指南,而且把胰腺炎中几个热点、具体问题拿出来解读吗?类似您提到的尤文肉瘤的案例。想听听您的进一步分析

在咱们系列讲座的第一讲,也就是8月28日的直播中提到过,指南不是教科书,不是要回答方方面面所有的问题,这样的话这个指南就会耗时耗力,同时,一定要想到医学指南最后一步最重要,也是很重要的一步,就是要维护这个指南的实用性。

要定时更新,如果做不到这一点那一部指南花了很多时间、人力物力,最后三到五年就过时下架了,这就缺乏意义了。

所以为了达到高质量、高效率,在有限的时间内尽快做出医学指南,我们要限制医学指南中间研究问题的数量,同时什么样的问题是合作医学指南?不是所有的问题都是合作医学指南的,就像我说过,这个疾病的发生发展过程,从病因到最后愈后,我们不是在写教科书,我们是在这个环节当中找到那些问题,在临床实践中经常被提到,但是从来没有得到充分解决的问题,或这个问题很难准确回答,或这个问题已经被回答过,但是有新的证据出现,那么这个原来的医学指南推荐意见就需要更新了,这也是我们为什么要解决的这个医学指南的问题等等。

当然,就像我在讲课中提到的,如果我们有十几位方法学家同时制作一部指南,我相信十几个问题也不是问题,也会按时做出来,所以,关键是要根据我们的实力来判断,我们是不是有那么多方法学家同时在制作同一部指南。

七、请问姚老师:指南制定纳入患者参与主要出发点是什么?制订指南的是行业专家,但怎么选择参与的患者?(与患者背景等有关系吗?怎么确定他们参与对指南最终指导意见的意义?)

制定医学指南在从证据到决策的过程当中,除了证据的质量水平高低以及证据产生的干预效果好坏以外,我们还要考虑到病人的意愿,价值观,这就是为什么在制定指南的时候,如果有病人的参与,在最后这个环节,病人代表可以代表病人的利益出发,和临床医生一起讨论,最后我们是做强推荐还是推荐,这部分内容会在后面第六讲【从证据体到推荐意见形成的详细过程剖析】中讲到。

八、有种观点,认为医学指南指定的目的是为了规范临床医生的诊疗行为,使之尽可能标准化,如果同意这种观点,指南存在一个问题:制定指南者都是国内各个领域顶级专家,指南对于基层医生来说可能意义不是很大(因为他们的临床技能、经验、医疗设备等都和顶级医院无法比)。不知道姚老师如何评价上述观点?

这个问题非常好,在我制作医学指南过程当中,这个问题不存在,因为在北美给我的感觉是,临床技术、经验,医疗设备在大医院和小医院差不了太多,在国外制定医学指南的时候也没有考虑到医院治疗,我们在国外有primary care,就是家庭医生,我们也有专门的医学指南,比如我们下一个要做的医学指南就是这样的。云医疗在家庭医生这个层面上的应用,那么我们参与这个医学指南或者系统综述制作的专家就专门是家庭医生,可能也就是这位老师提出来的基层医生吧。

所以我个人建议,这个可以针对基层医院单独制定推荐意见,那么也需要进行基层医生的招募,参加到制定医学指南的工作小组当中,这样写出的医学指南适用范围才更广,不只是仅限于大医院。

九、是否应当引进药物研发过程中的TMF概念,把计划书finalize并签名保存。

是的,计划书当中所有参与的这个人员,尤其是工作小组医生,医学指南的作者,每个人的名字,他们秘书的名字,他们秘书的联系方式都写的非常清楚,最后我们达成共识之后通过邮件的方式发给每一个参与人,上面有具体的计划书的完成时间。

计划书在某些情况下的内容会稍微改变,在改变的时候一定要写清具体的更改内容,更改时间以及更改原因,每一个步骤都要写清楚,是不是所有的人都同意了,谁提出来的需要改。

会议总结

大会主席王吉耀教授也分享了他在指南制作过程中的宝贵经验,王教授还指出,指南制作过程中,透明性非常重要。

随着中国临床研究水平逐步提高,指南的制作质量会相应地提升,最后,王教授作为大会主席,代表本次论坛,祝愿大家的指南制作越来越好。

页面内容